Problemas de sostenibilidad del envejecimiento ¿o problemas metodológicos para su estudio?

Por Sol Minoldo

Hace un par de años presenté, en este blog, una primera propuesta de indicadores de sostenibilidad. Desde entonces los he refinado, incorporando el aporte de NTA (National Transfer Accounts), y publicado una última versión este año en la Revista Papers de Sociología. A continuación comento sintéticamente la propuesta y hago una aplicación al caso de España.

Uno de los resultados de la transición demográfica es el cambio en la estructura de edades. El envejecimiento y la paulatina reducción de la población en edad laboral han encendido miles de alarmas, particularmente por sus consecuencias para el equilibrio de los sistemas de seguridad social financiados por cotizaciones. Algunos autores ven la vejez como una ‘carga’, ya que solventar sus gastos de consumo (cada vez mayores en términos absolutos y relativos) podría comprometer el de otros grupos de edad, o perjudicar el crecimiento económico (si, por ejemplo, llevara a reducir los niveles de ahorro y capital en el país). Estos diagnósticos llevan a proponer, como si fuese naturales o ineludibles, ‘soluciones’ que caen en políticas retrógradas, alentando el natalismo o promoviendo ajustes y reformas regresivas de la seguridad social.

La discusión sobre las consecuencias materiales del envejecimiento tiene, como trasfondo, una vertiente metodológica acerca de los indicadores adecuados para ponderarlas. Los principales problemas de los abordajes predominantes son que, por un lado, carecen de una perspectiva genuinamente longitudinal, asignando ahistóricamente significaciones materiales determinadas a cada estructura de edad; y por otra parte, dan por sentado que la base material sobre la que debe evaluarse el ‘peso’ del consumo de la población de viejos es sólo la parte que corresponde a los ingresos laborales.

Desde la perspectiva de la economía generacional, un grupo de autores vinculados al proyecto National Transfer Accounts (NTA) propuso comprender la significación material de las pirámides poblacionales de acuerdo a patrones de ingreso y consumo por edades, que varían de una sociedad a otra. Los patrones de ingreso no solo reflejan niveles de retribución relativos a la productividad de cada edad en cada país, sino también a los niveles de empleo y actividad económica. Sin embargo, aunque tales patrones son definidos como históricamente variables, y aunque se reconoce que sus alteraciones se vinculan en algunos casos con procesos demográficos de largo plazo, los estudios longitudinales de NTA asumen (por falta de datos) que los patrones de edad se mantendrán (o mantuvieron) estables a lo largo de los años. Ello implica forzar la normalización de variables que podrían no ser interdependientes del cambio en la estructura de edades analizado, distorsionando con ello la interpretación material de la estructura de edades, mediada por patrones ficticios.

Por otra parte, la propuesta de NTA sigue considerando, como base material del consumo, los ingresos laborales exclusivamente (de modo análogo a indicadores de dependencia centrados en la cantidad de trabajadores). De ese modo, omiten la consideración de los recursos del capital como base potencial para el consumo o financiamiento de gastos de protección, una base material que no necesariamente evoluciona de manera lineal respecto a los ingresos laborales. Se soslayan así eventuales problemas distributivos, por una apropiación desigual del producto en beneficio del capital. A su vez, para avanzar propositivamente, este esquema impide reconocer la potencialidad del rol del Estado para resolver tensiones en las transferencias intergeneracionales, a través de la política tributaria y los sistemas de protección social.

Por todo esto los ‘indicadores alternativos de sostenibilidad’, diseñados para evaluar el impacto económico del envejecimiento, son sensibles a la evolución de los contextos productivos en que se producen los fenómenos demográficos, y no restringen la observación a los recursos apropiados por uno de los factores productivos. Ello permite distinguir los problemas de disponibilidad de recursos para las demandas materiales existentes, de los problemas en la apropiación de tales recursos, es decir, de problemas distributivos. Además, al tener en cuenta la evolución efectiva de la producción durante la transformación de la estructura de edades, este abordaje presta visibilidad al hecho de que el envejecimiento se produce en sociedades más productivas que las de otros equilibrios demográficos. Asimismo, permite ponderar materialmente las consecuencias de que, por el contrario, el envejecimiento se produzca sin un avance simultáneo en el desarrollo económico de la sociedad.

Nuevos indicadores

Para establecer los niveles de sostenibilidad, se observa la capacidad de la producción material agregada (PBI) para solventar las transferencias para el consumo de los adultos mayores (de 65 años o más), sin comprometer por ello los recursos necesarios para el consumo de los demás grupos etarios ni el nivel, al inicio de la serie, de los recursos no afectados al consumo (como el ahorro, la inversión en bienes de capital y otras inversiones relevantes para el desarrollo económico, como la investigación científica y tecnológica o la inversión en capital humano, que llamaremos Recursos No Afectados al Consumo). Tanto las transferencias para los adultos mayores como la demanda de los demás grupos de edad, se calculan de acuerdo a la población por estructura de edades y a los patrones de consumo por edad en el país analizado.

- El nivel de Suficiencia Básica se obtiene cuando el PBI producido permite solventar el consumo de los adultos mayores del año en cuestión (de acuerdo a sus patrones de consumo por edad), sin comprometer la capacidad de consumo per cápita de las demás edades (dado que se les asigna un consumo per capita que preserva el valor absoluto de sus patrones de consumo etarios), ni el valor absoluto de los recursos que, al inicio de la serie, no se destinaban al consumo. Aunque este nivel puede implicar que el consumo de los demás grupos etarios pierda participación relativa en el PBI o el PBI per cápita, sus niveles de bienestar son idénticos que al inicio de la serie, sin que para ello se haya echado mano a recursos que previamente eran destinados a otras finalidades.

- El nivel de Disponibilidad Garantizada se obtiene cuando el PBI producido permite solventar el consumo de los adultos mayores del año en cuestión sin comprometer la capacidad de consumo per cápita de los demás grupos etarios, y además, mantener el valor relativo en el PBI de los recursos no destinados al consumo (como el ahorro). Este nivel implica, entonces, que el envejecimiento no compromete los niveles de bienestar ni el desarrollo económico. De hecho, alcanzar este nivel en contextos en que la población productiva relativa se reduce, supone incrementar el capital por trabajador, impactando favorablemente sobre la productividad.

- El nivel de Presión Redistributiva Intergeneracional Nula se obtiene cuando el PBI producido permite solventar el consumo de los adultos mayores del año en cuestión, mantener el valor relativo en el PBI de los recursos no dedicados al consumo, y además, preservar el valor relativo del consumo agregado de los demás grupos etarios (como grupo). En un contexto de envejecimiento, mantener la participación relativa de la población ‘joven’ en el consumo significa un incremento del consumo per cápita en esas edades, dado que no se reduce su participación relativa en el producto, pero sí su peso en la población total. Este nivel implica, entonces, que las transferencias a los mayores no impiden elevar los gastos per cápita de otras clases de edad cuando éstas son menos numerosas. Por tanto, queda margen para la decisión política de destinar estos recursos adicionales, ya sea a elevar el nivel de vida de todos los habitantes o de un determinado grupo etario (por ejemplo invirtiendo en mayor medida en la infancia), o para incrementar el valor relativo de otros gastos, centrando los esfuerzos en inversiones relevantes para el crecimiento económico ―que también podrían suponer incrementar las transferencias a la infancia―.

Para cada uno de los niveles de sostenibilidad es posible estimar el valor del PBI que lo garantizaría en una sociedad y en un momento histórico determinados —según la estructura de edades de la población, los patrones de consumo por edad y el valor de los RNAC (Recursos no Afectados al Consumo) al inicio de la serie—. Luego, se evalúa la medida en que el comportamiento del PBI ha alcanzado el valor estipulado, calculando el porcentaje que el PBI constatado —o proyectado— representa de cada uno de los montos de PBI requeridos para alcanzar los niveles establecidos de sostenibilidad del envejecimiento. Los indicadores dan por resultado, en todos los casos, un porcentaje de cumplimiento diferencial al 100% del PBI requerido, en el cual el envejecimiento no implica una carga.

El caso español

España es un país avanzado en el proceso de envejecimiento demográfico que ha registrado, simultáneamente, un fuerte crecimiento de sus niveles de producción. Esto último, sin embargo, no ha impedido que se interprete su cambio demográfico como un problema, una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de bienestar social, y hasta motivo de fuerza para avanzar en reformas restrictivas. Todo ello la hace sumamente interesante para abrir el debate sobre las cuestiones distributivas que subyacen a los problemas de financiamiento que, tradicionalmente, se atribuyen al fenómeno demográfico de envejecimiento.

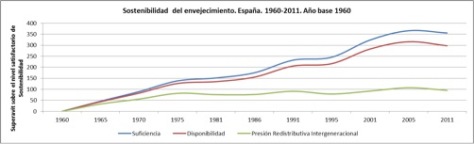

A continuación vemos en qué medida los niveles de sostenibilidad han sido alcanzados en España desde 1960.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial (2016), Instituto Nacional de Estadísticas (2016) y National Transfer Accounts (2016).

Podemos observar que, en España, los recursos generados fueron cómodamente suficientes para preservar el consumo per cápita del inicio de la serie en términos absolutos sin comprometer el valor absoluto de los RNAC, también para preservarlos sin afectar el nivel relativo de los RNAC (y por tanto, estableciendo que la evolución del gasto de consumo no comprometió recursos relevantes para conseguir crecimiento económico) e incluso para que, de mantenerse los niveles de consumo de los mayores a lo largo de la serie, no se vea afectado el nivel relativo de los RNAC ni tampoco la cuota de consumo relativa de los demás grupos etarios. Esto implica que, dado que la población mayor incrementó su participación relativa de la población, alcanzar el nivel de presión redistributiva nula supuso la disposición de recursos adicionales para incrementar los niveles de consumo per cápita de la población.

Los indicadores también pueden emplearse para ponderar los retos futuros de sostenibilidad, de acuerdo a las proyecciones de población. En el siguiente gráfico se estima el crecimiento acumulado que debería registrar el PBI, respecto al de 2014, para conseguir cada nivel satisfactorio de sostenibilidad hasta 2050.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial (2016), Instituto Nacional de Estadísticas (2016) y National Transfer Accounts (2016).

Como puede observarse, los dos primeros niveles de sostenibilidad estarían garantizados incluso con una leve reducción del PBI con relación al producido en 2014. En cambio, alcanzar el nivel de presión redistributiva nula, esto es, que no sea forzoso incrementar la cuota de PBI consumida por los adultos mayores para mantener sus niveles de consumo per cápita absolutos, requerirá un incremento acumulado de 100% del PBI para el 2050. Sin embargo, eso solo significa que aunque se produciría presión redistributiva si el crecimiento es menor, en la medida que el desempeño sea mayor al de disponibilidad, estará garantizada la disponibilidad de recursos para que se produzca algún nivel de incremento absoluto del consumo per cápita sin comprometer el valor relativo de los RNAC.

Sol Minoldo

Socióloga, Fotógrafa, Columnista

*

*

*

Gracias profe por todos los correos con sus apuntes y recomendaciones, por sus clases y toda la dinámica empleada en su labor como educadora. Que esté bien y hasta una próxima oportunidad. Felices vacaciones. Andrea Sulaima Ramírez BayehEstudiante Trabajo SocialUniversidad Industrial de Santander

Me gustaMe gusta

Gracias a ti por escribir y por tu interés

Me gustaMe gusta

Hola Angela! Los patrones los calcula y publica el proyecto NTA para unos cuantos países, en base a datos de encuestas nacionales. Están disponibles en su página: http://www.ntaccounts.org/web/nta/show/NTA%20Data

Me gustaMe gusta

Interesante. Una pregunta. Que tipo de datos utilizas para establecer los patrones de consumo por edad?

Me gustaMe gusta

Una aclaración: los datos de consumo incluyen consumo privado y público

Me gustaMe gusta